兪鎮午(ゆ ちんご、ユ・ジノ、1906年5月13日 - 1987年8月30日:左の写真_Copyright (c)한국민족문화대백과)は「朝鮮の小説家、政治家。号は玄民。初期はプロレタリア作家、中期は純粋文学、そして後期は親日派として日本の植民地時代を翻弄した。解放後は、韓国において法学者、政治家として活動した。大韓民国憲法の起草者でもある。」人物であるとのことです。(Wikipediaによる)

兪鎮午(ゆ ちんご、ユ・ジノ、1906年5月13日 - 1987年8月30日:左の写真_Copyright (c)한국민족문화대백과)は「朝鮮の小説家、政治家。号は玄民。初期はプロレタリア作家、中期は純粋文学、そして後期は親日派として日本の植民地時代を翻弄した。解放後は、韓国において法学者、政治家として活動した。大韓民国憲法の起草者でもある。」人物であるとのことです。(Wikipediaによる)また、後に日韓の国交正常化交渉の際に、李承晩政権崩壊後の1960年10月から再開された第五次日韓会談の韓国側代表にもなりました。

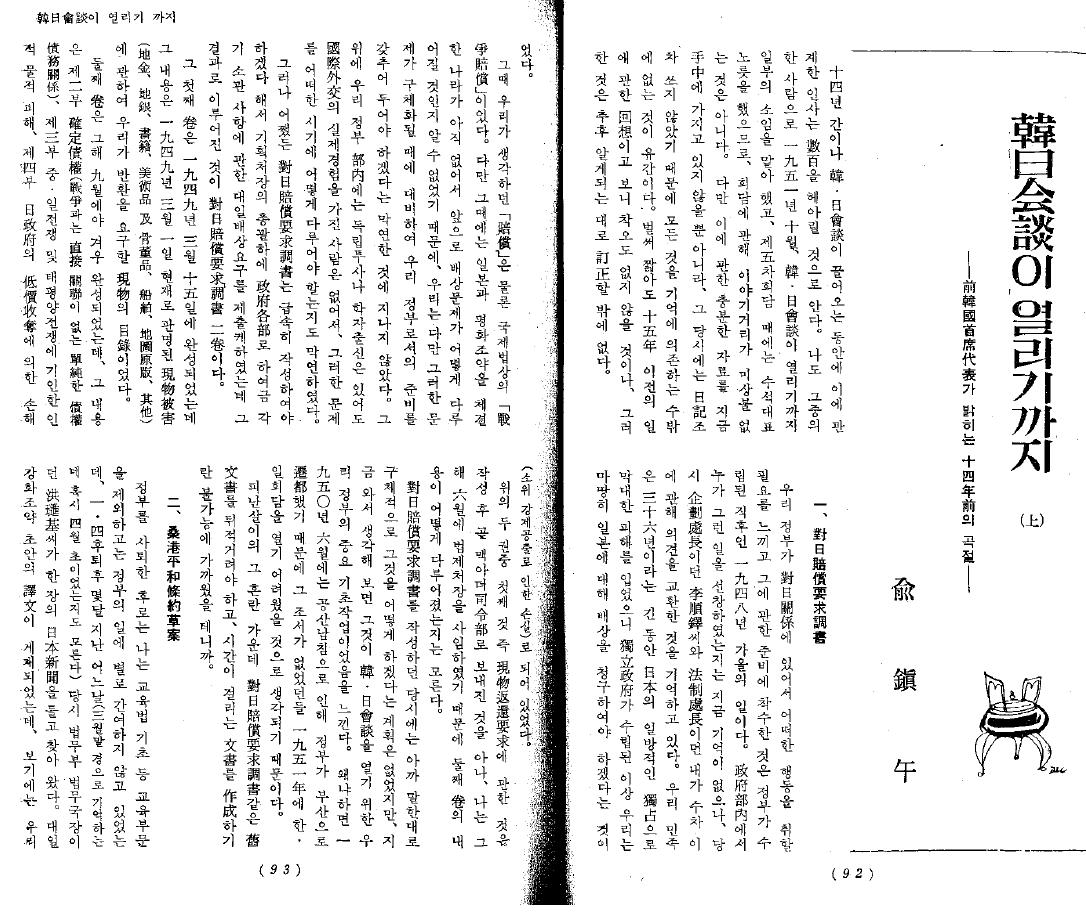

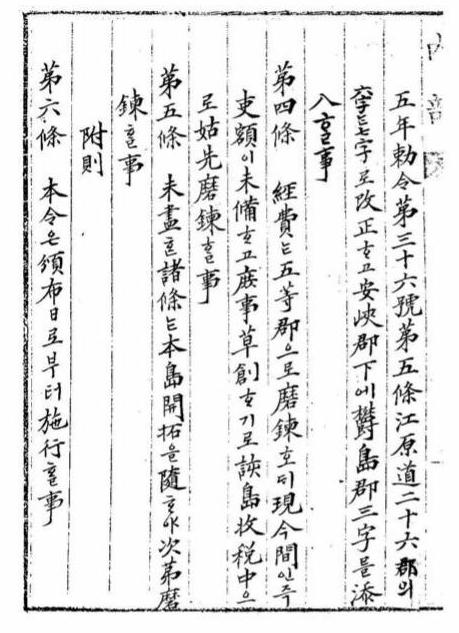

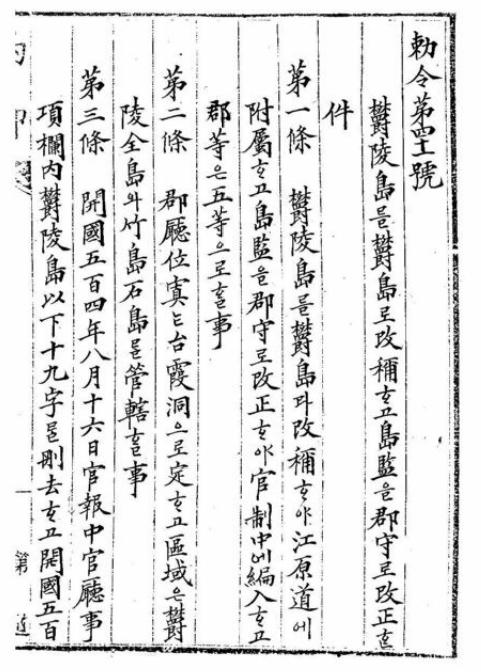

以下は、兪鎮午による回想録である、「韓日会談が開かれるまで」(上下)(韓国の雑誌『思想界』1966年2月号・3月号に掲載された)のうち、"上"の部分のmatsu氏による日本語訳です。(matsuさん、有難うございました。)原文画像を載せましたので、内容とともに皆で検討していきたいと思います。よろしくお願い致します。(なお、文章中に出てくる洪璡基という人は、新聞中央日報の会長だったようです。)

―前韓国主席代表が明らかにする14年前の曲折―

14年もの間、韓日会談が続いたために、これに関係した人士は数百を越えるものと思う。私もその中の一人として、1951年10月、韓日会談が開かれるまで一部の責任を果たした。第5次会談の時には主席代表の役割を務め、会談についてはさすがに語るべきことがないわけでもない。しかし、これに関する充分な資料が今手元にない上に、その当時は日記もつけていなかったので、すべて記憶に頼るのみであることが遺憾である。すでに少なくとも15年以前のことについての回想であり、錯誤もあると思うが、それは明らかになった後の訂正を待つほかはない。

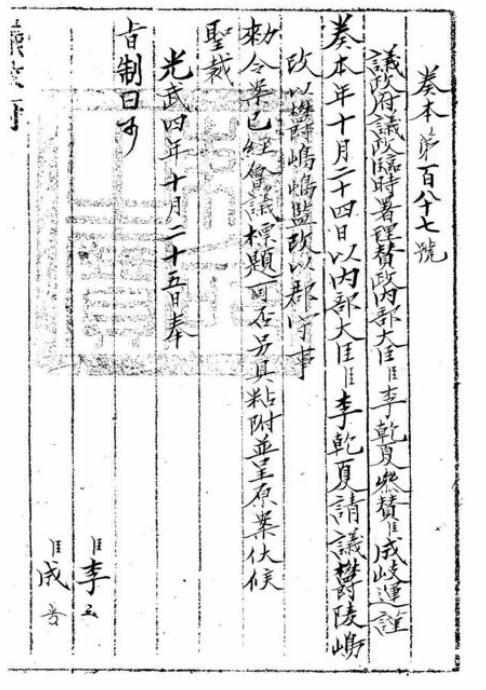

一 対日賠償要求調書

わが政府が、対日関係において行動を取る必要を感じ、その準備に着手したのは、政府が樹立された直後の1948年秋のことである。政府部内で誰がそんなことを先唱したのかは今記憶がないが、当時、企画処長であった李順鐸(イ・スンテク)氏と、法制部長であった私が、数次、これについて意見を交換したものと記憶している。わが民族は、36年という長い間、日本の一方的な独占により莫大な被害を受けたが、独立政府が樹立された以上、我々は当然日本に対して賠償を請求しなければならないということであった。

当時、我々が考えた「賠償」は、もちろん国際法上の「戦時賠償」であった。しかし、当時は日本と平和条約を締結した国はまだなく、今後賠償問題がどのように取り扱われるのか不明だったため、我々はただ、そのような問題が具体化される時に備え、わが政府としての準備をしておこうという漠然としたものに過ぎなかった。その上、わが政府部内には独立の闘士や学者出身はいても、国際外交の実際の経験をもつ人間はおらず、そのような問題を、どのような時期に、どのように取り扱うべきかも漠然としたものだった。

しかし、いずれにしても、対日賠償要求調書は急いで作成しなければならないとして、企画処長の総括下に、政府各部をして夫々の所管事項についての対日賠償要求を提出させるようにしたが、その結果として出来上がったのが、対日賠償要求調書の二巻である。

その第一巻は、1949年3月15日に完成したが、その内容は、1949年3月1日現在で判明した現物被害(地金、地銀、書籍、美術品および骨董品、船舶、地図原版、その他)について、我々が返還を要求する現物の目録であった。

第二巻は、その年の9月にようやく完成したが、その内容は、第二部、確定債権(戦争とは直接関連がない単純な債権債務関係)。第三部、中日戦争および太平洋戦争に起因する人的、物的被害。第四部、日本政府の低価収奪による損害(所謂、強制供出による損失)からなっていた。

上の二巻の中の第一巻、すなわち、現物返還要求については、作成後、まもなくマッカーサー司令部に送られたことは知っているが、私は、その年の6月に法制部長を辞任したため、第二巻の内容がどのように取り扱われたのかは知らない。

対日賠償要求調書を作成した当時には、先に述べたように具体的にそれをどうしようという計画はなかったが、今になって考えてみれば、それが韓日会談を開くためのわが政府の重要な基礎作業だったと思う。なぜなら1950年6月には共産南侵のため政府が釜山に遷都したため、この調書が無かったならば1951年に韓日会談を開くのは難しかったと考えるからである。

避難生活の混乱の中で、対日賠償要求調書のような、旧文書を調べなければならず時間のかかる文書を作成することは、不可能に近かっただろうからである。

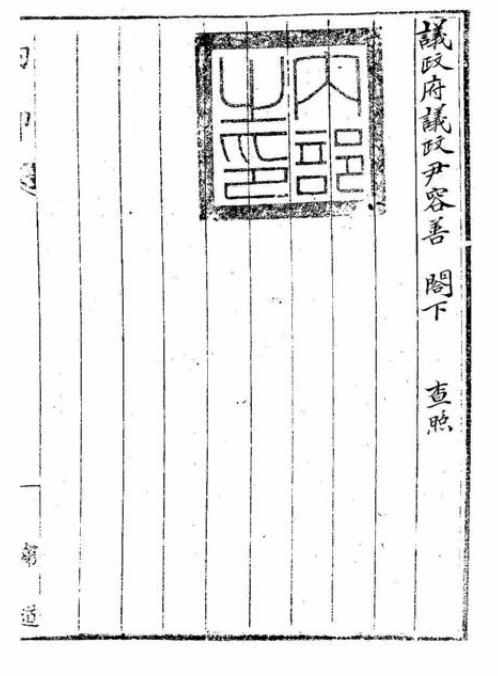

二 サンフランシスコ平和条約草案

政府を辞職したあと、私は、教育法基礎など教育部分を除けば、政府の仕事には特に関与せずにいたが、1・4後退後、数か月たったある日(3月末ごろと記憶するが4月はじめだったかもしれない)、当時法務部の法務局長であった洪璡基(ホン・ジンギ)氏が、日本の新聞1紙を持ってやってきた。対日講和条約の草案の訳文が掲載されていたが、それを見れば、我が国の利害に関係する部分が少なくないばかりか、帰属財産処理についての規定は、まかり間違えば我が国に非常に不利であるようだとのことであった。

洪璡基氏とともに検討してみると、果たして彼の言うとおりであった。帰属財産についての草案の規定は、不利などころではなく、我が国にとって明らかに危険なものであった。草案によれば、帰属財産は、草案第四条A項により処理されることになっているが、同項によれば、韓国内にある日本および日本国民の財産(すなわち帰属財産)の処理と、日本内にある韓国および韓国国民の財産の処理は、韓日両国間の「特別協定」により決定されることになっていた。

韓国の全財産の80パーセント、90パーセントともなれば、帰属財産の処理を日本と協議して決定するとは、まさに韓国の独立を日本と協議して決定するということと同じことではないか!

周知の通り、帰属財産は、米軍政法令第33号により、米軍政庁に帰属し(vested)所有された(owned)ものであり、その後「韓米間の財政及び財産についての最初協定」(1949.1.18.条約第一号)により、その財産に関する一切の「権利、名義、および利益」は、わが政府が米軍政から譲渡されたものであった。ちょうど私は、政府樹立直後に始まった前記の協定締結のための協議に最初から最後まで参席しており、(我が方の主席代表 李範奭総理、代表 金度演財務、張澤相外務、李順澤企画、兪鎮午法制、米側主席代表 ヘルミック准将)、帰属財産についての法理に比較的明るかった。我が国は、前記協定により、帰属財産についての完全な所有権をすでに取得していたのであり、日本側と改めていかなる協議もするべき理由は少しも無かったのである。たとえ、日本側が同財産の処理について何か言いたいことがあるとしても、それは、その財産を帰属させ、所有した米国に対してなされるべきことであり、我々を相手とすることではないという見解であった。

帰属財産についての規定の他に、草案第二条の、我が国の領土についての規定も私には不満であった。第二条A項には、我が国の付属島嶼として、済州島、巨文島、鬱陵島だけが例示されていたが、韓半島の付属島嶼を全部列挙することは不可能であり、また不必要なことであるが、韓日間の紛争がありうる島嶼、例えば独島のようなものは、我が国の領土であることを平和条約の中に明記しておかなければならないと思われた。

日本で新聞にまで条約草案が発表された以上、重要な利害関係国である我が国にも、その草案が送付されて来ているものと思われ、私は洪璡基氏にそのような事実の有無について訊ねたが、わからないという答えであった。時を争う問題であり、どうしたら良いか考えていたが、ちょうどその数日前に、駐米大使から帰国した新任の張勉総理に会った時に、「いつでも、どんなことでも、私に会うべきことがあれば訪ねて来い。どんなに忙しくても、必ず会う」と言っていたのを思い出した。新たに外務部長に任命された卞栄泰氏は、国連代表として、まだ帰国していない時であった。

その二日後の朝、私は慶尚南道道庁の中にあった国務総理室に張勉博士を訪ねて行った。喜んで会ってくれた張総理に、私はいきなり平和条約草案についての話をし、わが政府としても、急いで意見書を作成して送る必要があると言うと、彼も私の言葉に全く同意してくれた。それならば、米国政府から送ってきた草案の写本があるはずであるが、そのようなものが我が政府に来ているのかどうか、張総理も知らないでいた。秘書官に命じてあちこち調べさせたが、そんなものは誰も知らないということであった。

米国政府から平和条約草案を、重要な利害関係国である我が政府に送って来ていないことに対して私は非常に失望し、また不快に思ったが、たとえ、いかなる理由で写本を送って来ないにせよ、我が政府としては必ずそれに対する意見書を提出しなければならないと考え、私はすぐに意見書作成の準備に着手した。

その第一番にたずねて行った所は、崔南善氏の家であった。(その時、東莱方面にたずねて行ったようであるが、確実ではない)。歴史上から見て、我が領土として主張することが出来る島が、どれとどれであるかを知るためである。六堂(訳注:崔南善の号)は、果たして記憶力が良い方であり、独島の来歴を、即座に、私が確信を持てる程に説明してくれた。次に、私は対馬島について、「李博士は、対馬島も我が国の領土だと何度も言っていますが、根拠が確実ですか?」と訊ねると、六堂は声を立てずに笑って首を左右に振った。ところがそのかわり、六堂は、私に新たな知識をひとつ与えてくれた。我が国の木浦と日本の長崎、中国の上海を連結する三角形の中心となる海中に、「パラン島」という島があるが、表面が非常に浅くて、波の中に埋もれたり、現われたりするということだった。「パラン」というのは、草(プル 水ムルの誤植か?)が青く・・・してする語なのか、波の中に入ったり、現われたりするので「波浪」というのか、確実ではないが、いずれにしても、それは我が国の領土としてこの際に確実にしておくのが良いだろうということであった。六堂の言葉に私が狂喜したことはもちろんである。もし、この島の名前が対日平和条約の中に明記されることになれば、我が国は済州島の西南方に大きく領域を広げることになるのだから。

二三日後、張勉総理から緊急の連絡があって行って見ると、何かの書類を手にして、「もう二週間前に大統領の所に来ていたのに、ある秘書の引き出しの中に今までほうり込んで置いたままにしていたんだそうだ。チッ チッ。(舌打ち音)」と不機嫌に言った。書類は、もちろん、数日前から捜していた、米国政府から送られてきた対日平和条約草案であった。私は、国事をこのように処理することがありうるのか、とあきれて物も言えなかったが、いずれにしても良かったと思い、そのまま草案について洪璡基氏とともに内容を研究・検討しはじめた。

当時、このことについて政府部内で我々に最も理解を示し、協力してくれたのは、金俊淵(キム・ジュニョン)法務部長官であった。彼は、張総理とともに、我々の意見に全面的に同調し、国務会議(閣議)の席上でも、欠席中の外務部長官に代わって我々の意見をおおいに代弁してくれた。

しかし、すぐに我々は難関に突き当たった。張総理、金法務などが、帰属財産についての法理をいくら説明しても、李大統領は、「マッカーサー将軍が私に約束した言葉がある」として、平和条約草案の修正を要請するのに賛成しないということであった。

仕方なく、我々はムチオ大使を動かす努力を始めた。その時、誰がムチオ大使にあったのか確実な記憶が無いが、崔斗善(チェ・ドゥソン)氏などがしたことだと思う。ムチオ大使は、すぐに我々の言うことを理解してくれたそうである。

ムチオ大使が、その後、李大統領に会い、説得を試みたかどうか、私は知らない。しかしいずれにしても、李大統領もわれわれの意見に賛成するようになり、我々は外務部の中に「外交委員会」というものを構成し、我が政府の意見書を作成しはじめた。その時、委員として参席した人は、金俊淵(キム・ジュニョン)法務、崔斗善(チェ・ドゥソン)、裴廷鉉(ペ・ジョンヒョン)、洪璡基(ホン・ジンギ)、李建鎬(イ・ゴノ)、朴在隣(パク・チェリン)、そして私、などであった。

意見書作成にあたって、まず第一に問題になったのは、大韓民国が対日平和条約の署名国の一つとなることを要求するのか、ということであった。もし我が国が平和条約署名国の一つになりさえすれば、我々は日本に対し戦勝国の地位を持つことになり、したがって戦争賠償を受けられるのはもちろん、その他のあらゆる問題について絶対的に有利な位置に立つことになるからだった。しかし、この問題はあまりに政治的であり、また重慶臨時政府時代以来、散発的に何度も論議されてきたことであったため、すでに作成された草案に対する部分的意見書に含ませるにはあまりに重大であったので、大統領の活動に一任することにし、ここには入れないことにした。

意見書は、4、5個の条項から構成されていたが、帰属財産問題と領土問題の他のものが何であったのかは、今は覚えていない。領土問題中、「パラン島」は、実存するかどうかが確実でなく、自信がなかったが、たとえ実存しないにしても、入れておいて害になることも無いだろうとして、独島とともに平和条約第二条に追加するように要求した。

そうしているうちに、卞栄泰(ピョン・ヨンテ)新任外務部長官も帰国して執務するようになり、外交委員会の委員たちとともに意見書作成に協力した。特に、作成した意見書の英訳は、卞長官が直接に専担し、一字一字、精密に検討した。

意見書の英訳まで終えた私は、再び私の仕事(戦時聨合大学のこと、海軍法務監室で米国海軍関係の法典を翻訳すること等)に専心していたが、ある日(いつであったか確実ではないが、6月初め頃ではなかったかと思う)、久しぶりに外交委員会を開くというので出向いたところ、卞外務長官から我が政府の意見書はすでに米国政府に送ったという報告があった。私はとても満足した。しかし、席上で配布された意見書の写本(英文)を見て、私は憤慨した。委員会で作成した意見書に、非常に長い前文をつけ、内容も、1、2項目追加されていたが、その前文なるものは奇怪で、本文で展開した法理論と相衝する(あいいれない)内容であったからだ。誰がこんなことをしたのか、と言うと、大統領顧問である米国人が加筆したものだという答えであった。私は、非常に不快であったが、もうどうすることもできなかった。

それはそれとして、我が政府で意見書を送った結果として、対日平和条約の第四条にB項が追加されたことは、我々の外交の大きな収穫であった。その後、韓日会談を通して我々が骨身に染みて経験したところであるが、新設されたB項に、日本は米軍政庁が帰属財産について行った処分(帰属、所有、およびわが政府への譲渡)の効力を承認すると明示されているにもかかわらず、そのまま、その財産に対して今だに「請求権」なるものを持っていると、止むことなく主張し、何度も会談を決裂させたのであるが、もし、その条項が新説されていなかったならば、どんな主張を持ち出してきたのか分からないのである。

帰属財産についてのことだけが採択され、それ以外の我が政府の意見は、すべて拒否されたことは遺憾なことであった。特に、独島を平和条約の中に明記しなかったことは、長く続く紛争の種を残した処置であった。日本占領軍最高司令部が、当初いわゆる「マッカーサー線」を引く時にも、彼らは独島を「マッカーサー線」の外に置いたのであり(すなわち、日本の漁船が独島まで来る事ができないようにしたのであるが)、ここへ来てそれを平和条約の中に明記しなかったことは、理解することができない処置であった。しかし、そうだとしても、それをもって米国が独島を日本領土と考えているとは、もちろん解釈されない。鬱陵島に付属した小岩礁にすぎないので特記する価値がないものと見た結果にすぎないのである。

パラン島は、その年の夏、韓国山岳会の洪鐘仁(ホン・ジョンイン)氏が主導し、わが海軍の協力のもと、日本海軍水路部で発行した海図を持って実地探査したのであるが、ついに発見できずに終わった。忽忙中、不得意なことであったが、国家の権威を象徴する公式の外交公文書に、実存しない島の名前を書き、我が領土だと主張したことは、取り返しのつかない失敗であった。

そうこうするうちに、政府部内では、韓日会談開催の機運が熟してきた。我が国は、対日平和条約の関係国として、同条約により、請求権、海底電線、漁業、通商航海などの自らの問題を日本と協議・解決するようになっているばかりでなく、日本における僑胞処遇問題、解放後の密入国者の強制送還問題、船舶問題などで、当時すでに駐日代表部とSCAP間で交渉が進行中であり、それがわが国会でも問題になっていたからである。